「先輩社会事業家のビジネスモデルを学ぶ」

第21回社会事業家100人インタビュー

知的障害者への支援をビジネスとして成り立たせる工夫

ゲスト: 谷口奈保子様 (特)ぱれっと 理事

<ゲストプロフィール>

1942年、中国東北部(瀋陽市)生まれ。1946年 9月に家族と共に北海道滝川市へ引き揚げる。

明治学院大英文科、福祉学科卒。渋谷区社会教育課主催えびす青年教室常任講師を9年間務める。

1974年に長女が小児癌で亡くなり、その事がきっかけで34 歳(1976 年)より病院ボランティアを始め(週1回、難病児と付き添いの親を訪問し、話し相手や中学生の英語の勉強相手など)、9年間続ける。37 歳(1979年)の時母校に戻り福祉学科で3年間学び、在学中に教育実習をした青鳥特別支援学校で2年4ヶ月間、先生ボランティアをする。

1983年に「ぱれっとを支える会」を設立し、知的障害者のための余暇活動の場「たまり場ぱれっと」、1985年に働く場「おかし屋ぱれっと」、1991年に「スリランカレストランぱれっと」(2012年12月に閉店)、1993年に暮らしの家「えびす・ぱれっとホーム」を地域につくる。

1998年に5つめのセクション「ぱれっとインターナショナル・ジャパン(PIJ )」を立ち上げ、1999年10月10日にスリランカに障害者が働く作業所「Palette」(NGO登録)を開所する。2009年、国情の悪化によりPaletteの運営継続を断念。Paletteの10年間の働きが企業を動かし、スリランカ最大手の製菓会社がNPOのクッキー工房を設立。Palette のスタッフ及び通所員は、立ち上げメンバーとして雇用。

2002年4月1日に法人格を取得し「特定非営利活動法人ぱれっと」に名称変更。

2010年4月障害者と健常者が共に暮らす家「ぱれっとの家 いこっと」を開設。

2013年7月認定NPO法人格を取得

一般社団法人ソーシャルビジネス・ネットワーク 副代表理事

<今回のインタビューのポイント>(インタビュアー IIHOE川北)

かつて、障害者福祉の分野において「事業」という言葉や概念が忌み嫌われていた時に、本来的な意味での継続的な自立をめざして、事業をスタートした谷口さん。「やるんだったら、売れるものにしないと」という言葉から、良い社会事業家になるためには、良い事業者でなければならないことを、確認してほしい。

護る福利から押し出す福祉へ

私がぱれっとの前身である「ぱれっとを支える会」を設立した約30年前、知的障がい者は見えない存在でした。当時の福祉は、施設にだけ予算がつく施設型福祉で、知的障がい者の多くは施設の中にいて、地域とは隔たれた世界にいたのです。私は1976年から病院ボランティアを9年間、特別支援学校で先生ボランティアを2年4ヶ月間行い、その現状を目の当たりにしました。従来の福祉では、障がい者が人として認められない。このままでは障がい者には人権がない。今までの「護る福祉」から社会へ「押し出す福祉」への発想の転換が必要だと思い、1983年に、地域で当たり前の生活ができる場として、知的障がい者のための余暇活動の場「たまり場ぱれっと」を、学生ボランティアと一緒につくりました。

「たまり場ぱれっと」は、障がいの有無に関係なく、誰もが自由に集い余暇を楽しむ場です。毎月1回の開放日にお花見や料理教室、ダンス教室などさまざまな企画を催すほか、開放日以外にもクラブ活動があり、参加したい人達が中心になって活動をしています。この「たまり場ぱれっと」の活動の中から、英会話を学びたいという参加者の声をきっかけに、外資系企業の社会貢献活動として、社員ボランティアの方々から英会話を習う「寺子屋ぱれっと」も生まれました。

そのほか、障がいのある人とない人が一緒に行く旅行「プチ・バカンス」などの年に2回の宿泊行事や、月2回のパソコン教室、年1回地域を巻き込んで実施するティーボール*大会など、どれも参加者が自主的に主体性をもって活動を創造できる場となるよう、企業の支援やボランティアの支援を得ながら、これまで活動を続けてきました。

障がいのある人に対して何かをしてあげるのではなく、互いに学びあいながら、苦手なところをフォローする、そうした良好な関係をつくることを通じて、障がいのある人もない人も一緒に地域の中で当たり前の生活をすること。それがたまり場ぱれっとを設立した大きな目的であり、ぱれっとに関わる多くの人の願いでもあります。

*ティーボール:野球やソフトボールに似た屋外球技。ピッチャーのいない球技で、打者は審判の「プレイ」の宣告後、バッティングティーの上に置かれたボールを打つ。

おいしいから売れるクッキー販売

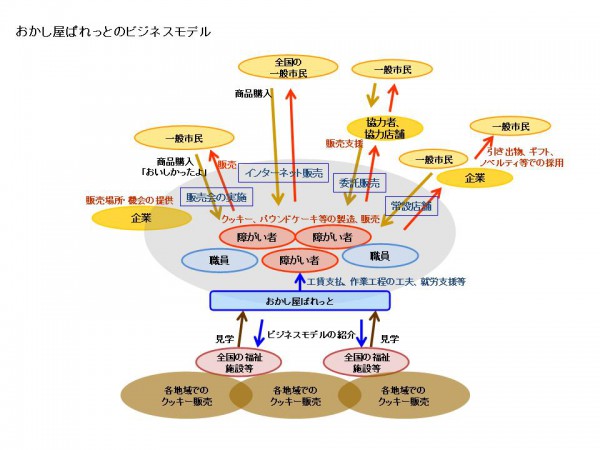

1985年には就労支援の場として、おかし屋ぱれっとを設立しました。手作りのクッキーとパウンドケーキ等の焼き菓子を店舗とインターネット、販売会等で販売しています。

設立当時は障がい者のつくったクッキーをバザーで売ることはあっても、それを一般の市場で売ることは考えられない時代でした。でも「障がい者が作ったものだから買ってもらう」のではなく、「おいしいから買う」ようになることを目指して、おいしいクッキーづくりの研究に半年間をかけました。その後、地道に営業に回り、企業にご協力をお願いしながら、クッキーを作った本人も参加する販売会を定期的に開催していきました。クッキーは「おいしかったよ」という感想を通じて、作った本人がお客さんとも交流できます。「おいしかった」と言ってくれたお客さんはリピーターになります。その結果、おかし屋ぱれっとを立ち上げて1年目で700万円を売り上げることができました。そして1年に400人もの見学者が来て、このクッキー販売は全国に広がっていったのです。

立ち上げから1年半後には、クッキーの増産に対応するための移転が必要になりました。大量製造のための機械設備を入れると、その費用は約1000万円。その資金捻出のために、無利息無期限の出資を募ったところ、1週間で資金が集まりました。その資金を元に大型の機械を入れ、よりよい労働条件を整備することもできました。幸いにも、その後、社会福祉協議会を通じて多額の寄付をいただき、出資金を返済して、経済的にも自立できるようになりました。

「障がい者だけを集める」のではなく「障がい者“も”働く、暮らす」社会へ

クッキーの売上によって「おかし屋ぱれっと」の経営は安定していきましたが、私はかねてから「障がい者だけが集まって働く」ということに疑問がありました。障がいの有無に関係なく、「障がい者も働く」というもっと自然な環境での就労支援ができないかと考えました。そして1991年に株式会社ぱれっとを設立して「スリランカ料理&BEER Palette」をつくり、知的障がい者、健常者、スリランカ人の3者が融合して働く、スパイス創作料理とスリランカ・カレーを中心としたレストランを始めました。

実は当時、私は普通のカレー屋さんを出店しようと考えていたのですが、たまたま恵比寿の飲食店で働いていたスリランカ人の青年と出会い、彼の「日本のカレーはカレーじゃない」という言葉がひっかかって、スリランカにカレーを食べに行ったのです。そうしたら、スリランカのスパイスの効いたカレーがとてもおいしかった。スリランカ料理は日本ではあまりみかけません。これを日本人にも好まれるような味にアレンジしたら、差別化できて商売として成り立つかもしれない、と思い、スリランカ料理のレストランにすることにしたのです。

91年から2012年までの22年間、スリランカ料理を提供しながら、障がい者、健常者、外国人がともに利益を追求するために働く企業として、多くの人に愛していただきましたが、地価の高い恵比寿での経営はなかなか厳しく、残念ながら2012年12月に閉店しました。現在、新たな取り組みを模索しています。

同様に、障がい者だけを集めるのではなく、障がい者も地域の一員として自然に地域に交わるための暮らしの場をつくろうと、「障がい者と健常者が一緒に同じように暮らす」ための家をつくろう、という取り組みも進めてきました。

ぱれっとでは、障がい者の親の高齢化を見越して、1993年に暮らしの家「えびす・ぱれっとホーム」を地域につくり、障がい者が自立して地域で生活するためのホームの運営をしてきました。共同生活介護事業所(ケアホーム)として渋谷区から補助金を受け、また併設の知的障害者(児)緊急一時保護事業は同区より委託をうけて運営しています。

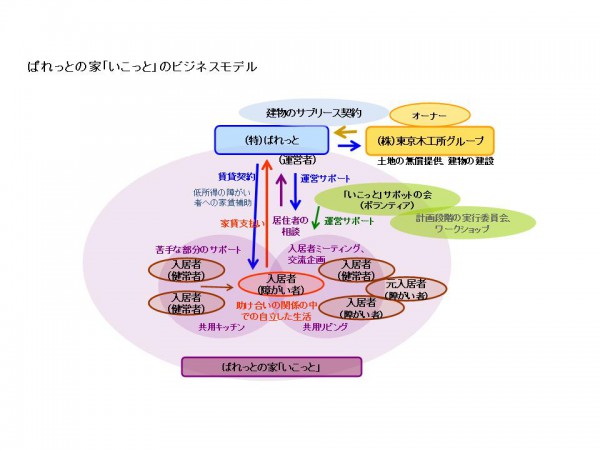

しかし、もっと障がい者を特別扱いしないで、地域の中で健常者と一緒に暮らすことができないか、と考えて2010年4月に障がい者と健常者が共に暮らす家「ぱれっとの家 いこっと」を開設しました。長年ぱれっとを支援してくださっている(株)東京木工所グループと(特)ぱれっとの協働事業として、(株)東京木工所グループと(特)ぱれっとで建物のサブリース契約を結び、(特)ぱれっとと入居者で賃貸契約を結んでいます。障害者支援などの制度にのっとったものではない、全く新しい取り組みです。基本的には入居者の家賃収入で運営を成り立たせています。現在は障がい者が2人、健常者が6人の8人で共同生活をしています。

「いこっと」は入居者同士のコミュニケーションを大切にし、自分たちで住まい方を作っていく家です。開設にあたっては、入居希望者や協力者が月に2回、1年間をかけて、どんな家を創りたいか議論を重ね、入居者同士がコミュニケーションのとりやすい工夫を盛り込みました。完成後は運営のためのボランティア組織として“いこっとサポットの会”を設け、(特)ぱれっとと協力して「いこっと」の運営をサポートしています。基本的には身辺の自立ができる人を対象としていますが、料理などの不得意な部分で少し協力をしてもらうことができれば、障がいがあっても一緒に暮らす上での大きな問題にはなっていません。障がいが軽度で身の回りのことが自立してできる方であれば、少しのサポートで、親や施設から自立した生活が十分可能なのです。この事業が成功し、モデルとして全国に広がることで、障がい者の暮らしの選択肢が広がることを願っています。

この「いこっと」の運営を通じて、「障害の定義は何か」ということも改めて考えさせられました。一緒に暮らしている様子をみると、障がいのある人ではなく、健常者と言われている人の方が病んでいる、と感じることもあります。長時間労働など働き方が尋常でなく心のバランスを崩してしまったり、掃除や洗濯、料理が全く身についていない人もいます。それはその人を働かせる社会のありようや、育ってきた家庭や親の問題でもあるわけですが、人間形成においては、障がいの有無が大きな問題となっているわけではないのです。「障害」とは一体何なのか。知的障がいだけが障がいではありません。障がい者かどうかではなく、人それぞれの個性や可能性を大事にした暮らしの豊かさや広がりが、地域の中で共に暮らし、支え合う中で見えてくるのではないかと思うのです。

100人のニーズには100通りのサービスを

私がアメリカの福祉サービスを視察していつも感銘を受けるのが、どんな障がいを持っていても人として認められる、ということです。障がいの有無に関係なく、人権が確立されている。アメリカで3か月間、研修を受けたことがありますが、そこで学んだ最大のことは「100人のニーズがあれば100通りの違ったサービスがある」ということです。一人ひとり人間は違います。だから一人ひとり支援のしかたも違って当たり前。「100人いれば100通りのニーズがあり、100通りのサービスがある。そのことを頭に入れて活動してほしい。それだけで、サービスのありようは全く違ったものになるから」と、研修の最後の日に言われたことを、今でも忘れられません。

他方で、日本で活動を続ける中では保護者の方々と衝突することもしばしばでした。「どうしてうちの子をそんなに働かせるのか」「あなたは障がい者を育てたことがないから、自分たちの気持ちがわかるはずはない」。そうした言葉の裏には、当然保護者としてのご苦労や、それをなかなかわかってもらえない世の中に対する憤りもあるでしょう。本音と建て前の違う保護者に翻弄されることもありました。こうした人たちを説得して納得してもらいながら、どのように新しい福祉のしくみを作っていくか。国の審議会等に委員として呼ばれて意見を求められることもありますが、行政の人たちは目線が高すぎて、現場をわかっていない、と感じることが多々あります。

アメリカでも以前は施設型福祉の時代がありました。施設に予算がつき、障がい者はその施設に入る。「それはコロニーだ。障がい者ももっと社会に出るべきだ」と訴えたニューハンプシャー州に住む1人のお母さんの裁判が、10年かけて勝利を勝ち取り、施設に予算がつく施設型福祉から、一人ひとりへのサービスに予算がつく形へと、徐々に変わっていったのです。このニューハンプシャー州での変化が全米に広がり、脱施設型の福祉が定着していくことになりました。

日本では、まだまだ地域の中で障がい者が自然に自立して暮らせる環境にはなっていません。施設型福祉も残っています。私たちは就労・暮らし・余暇などの生活場面において障がいのある人たちが直面する問題の解決をしようと、「社会に押し出す福祉」を進めてきたわけですが、障がいのある人たちが地域で当たり前に暮らせる社会は、障がいのない人にとっても、すべての人が人権を尊重されて暮らせる社会。そういう社会の実現のために、目の前にいる一人ひとりのニーズにあったサービスをつくりだしていくこと。それが30年前から今も変わらず、私たちがめざす、「すべての人たちが当たり前に暮らせる社会の実現」です