大手町・丸の内・有楽町エリアのビジネスパーソンを対象としたキャリア講座「丸の内プラチナ大学」の中の「Social SHIFTテーブル・コース」を2017年より担当しています。

未来志向型事業を展開するソーシャル・アントレプレナーを毎回一人お招きし、美味しい飲み物と食事を共にしながら少人数で語り合う中で、ライフシフト、ワークシフト、ビジネスシフトのヒントを探る連続講座です。

モデレーター

過去の講座

2023年度

コロナ禍、オンラインや講演会形式で開催してきましたが、3 年ぶりに少人数で、ゲスト講師を囲んでの開催となりました。

第1回:買い物難民、孤独・孤立…、地域課題をソーシャルビジネスで解決し続けるリアルに学ぶ

高田 新一郎さん(NPO法人ほほえみの郷トイトイ 事務局長)

第2回:ものがたりのある商品を買う–新しい資本主義の中での商品開発/ブランディング

佐藤 岳利さん(株式会社WISE WISE 最高執行責任者)

第3回:未利用資源を再生し循環社会を実現~研究開発型ソーシャルビジネスの今

酒井 里奈さん(株式会社ファーメンステーション代表)

第4回:「環境保全×地域活性化」におけるソーシャルビジネスの可能性

神田 優さん(NPO法人 黒潮実感センター長/高知大学客員准教授)

※講座の様子をご紹介いただきました。こちらをご覧ください。

2022年度

「次世代のためにソーシャルビジネスは何ができるのか」をテーマに、子育て支援、教育、環境保全などの現場で活躍しているソーシャル・アントレプレナーをお招きしました。

第1回:「子ども食堂」をバージョンアップする

平野 覚治さん(一般社団全国食支援活動協力会 専務理事)

第2回:次世代を担う世界のこども達をつなげる

森 由美子さん(特定非営利活動法人パンゲア 理事長)

第3回:働きたいと願う全ての母親に職を提供し、”母親の背中”を次世代に見せていく

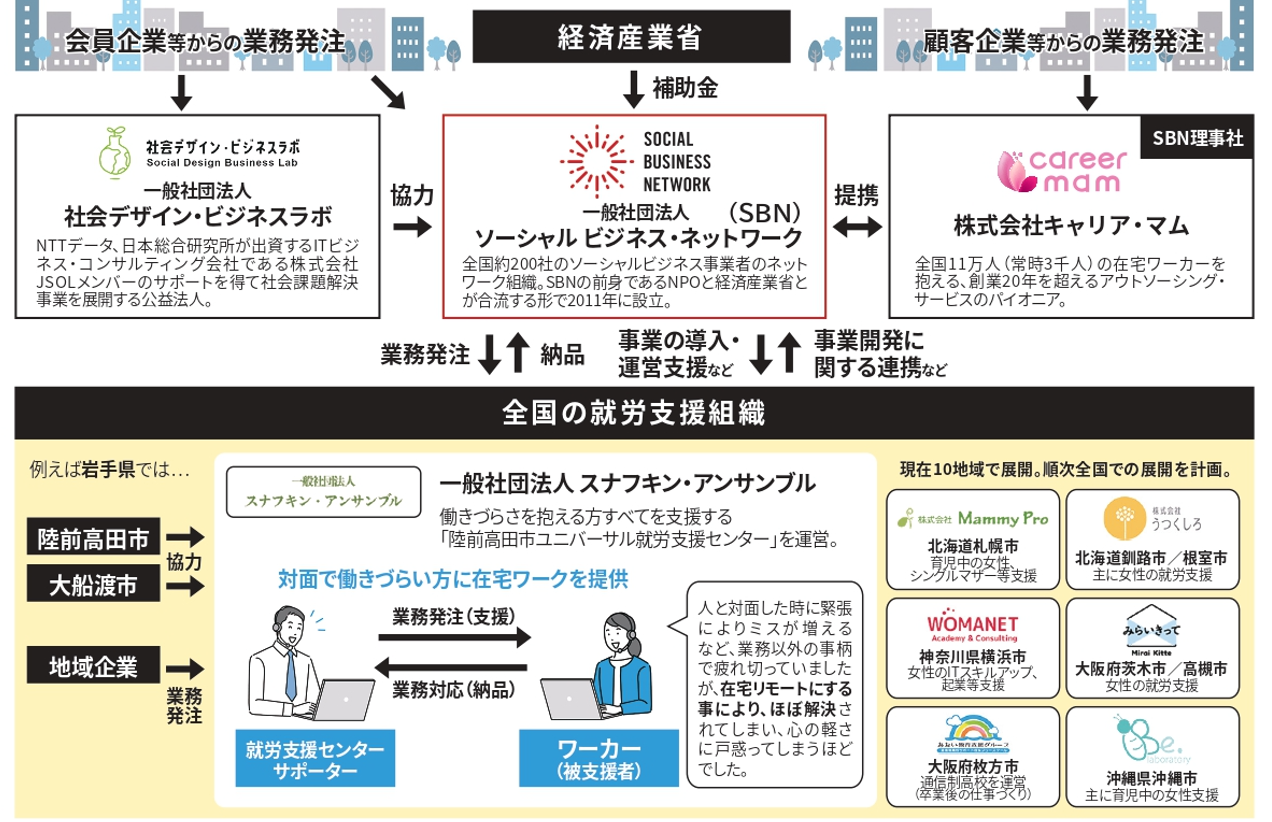

堤 香苗さん(株式会社キャリア・マム 代表取締役)

第4回:サスティナブル・コミュニティを次世代につなげる

小出 浩平さん(陸前高田しみんエネルギー㈱ 代表取締役 兼 うすきエネルギー㈱ 代表取締役)

2021年度(オンライン開催)

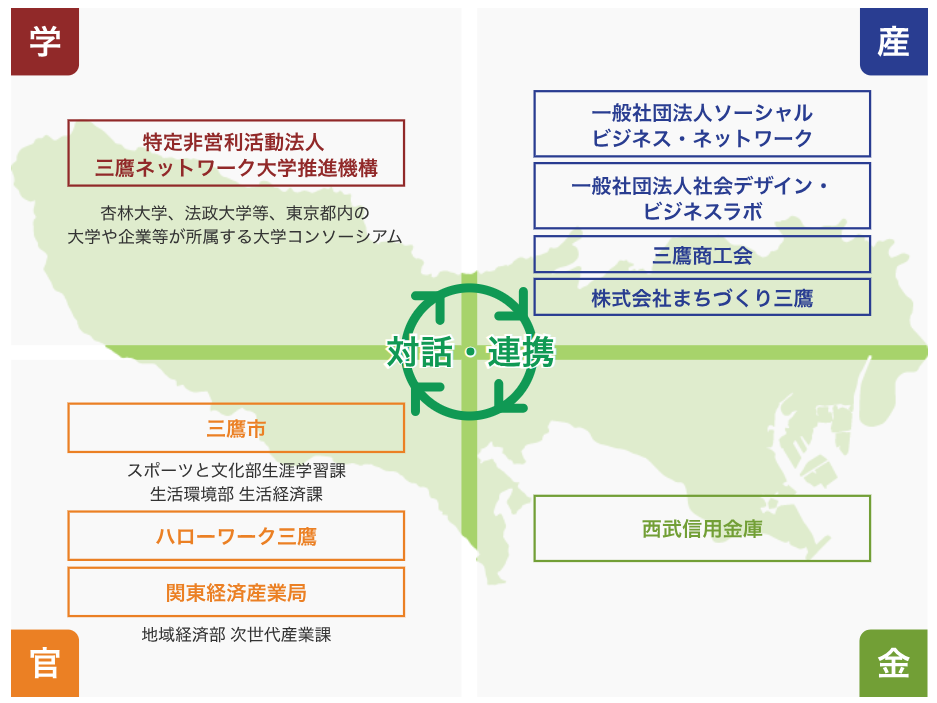

「ソーシャル・プロデュース」という視点から、産学官民の多様なリソースを結び付け、編集し、社会的課題解決に取り組んでいる方々をゲストにお招きしました。

第1回:イントロダクション~復興まちづくりの実例から見るソーシャル・プロデュース

河野 通洋さん(株式会社 八木澤商店 代表取締役)

第2回:コミュニティ・オーガナイジングの手法によるソーシャル・プロデュースの実践

池本 修悟さん(武蔵野大学アントレプレナーシップ学部教授/公益社団法人ユニバーサル志縁センター専務理事)

第3回:休眠預金の活用によるソーシャル・プロデュース

鈴木 均さん(一般財団法人 日本民間公益活動連携機構 JANPIA (Japan Network for Public Interest Activities) 事務局長)、加藤 徹生さん(一般財団法人リープ共創基金(REEP) 代表理事)、岩岡 ひとみさん(NPO全国福祉理美容師養成協会(ふくりび)事務局長)

第4回:ソーシャル・プロデュースの実践に向けて~スキルを活かして地域で活躍する

倉増 京平さん(複業実践家/株式会社ライフ&ワーク代表取締役)

2020年度(オンライン開催)

第1回:ウィズコロナ時代の消費者の意識の変化と購買のあり方について、フェアトレードの視点から考えます。

高津 玉枝さん(株式会社福市/Love&sense 代表取締役)

第2回:お笑い芸人から、ソーシャル・アントレプレナーへ。「世の中を変えたい」という思いからキャリアを重ねる富山さんに、これからの働き方のヒントを得ます。

富山 泰庸さん(ロッツ株式会社 代表取締役社長)

第3回:年間売り上げ約3億円、従業員50数名を雇用する宮崎市の文化系NPO。その代表である石田さんに、NPO経営のヒントを得ます。

石田 達也さん(特定非営利活動法人 宮崎文化本舗 代表理事)

第4回:人・団体・拠点・プロジェクト等の地域資源を編集し、コロナ禍、貧困、子育てなどの様々な分野の社会的課題解決事業を生み出す杉浦さんに、コミュニティビジネスのあり方を学びます。

杉浦 裕樹さん(NPO法人横浜コミュニティデザイン・ラボ 代表理事)

第5回:“自分らしく生きるためのインフラづくり”をビジョンに掲げ、メンタル疾患の方を対象にした社会復帰支援事業を手掛ける伊藤さんに、これからの生き方、働き方のヒントを得ます。

伊藤 崇さん(株式会社リヴァ 代表取締役)

2019年度

第1回:通信販売と社会貢献を二つの本業と掲げ、カンボジアでの学校建設などを進めつつ、次々とアイデア商品を生み出す植木さんに、ソーシャルビジネスの発想法を学びます。

植木 力 さん(株式会社カスタネット 代表取締役社長・社会貢献室長)

第2回:事業化の難しい母子家庭支援にソーシャルビジネスの手法で挑む小山さんに、社会性と事業性の両立のあり方について学びます。

小山 訓久さん(NPO法人リトルワンズ 代表理事)

第3回:民間初となる障害者雇用サービを手掛け、趣味は「新規事業創出」と語る進藤さんに、社会課題解決型事業創出のヒントを得ます。

進藤 均 さん(株式会社ゼネラルパートナーズ 代表取締役社長/一般社団法人ソーシャルアントレプレナーズアソシエーション 代表理事)

第4回:日本酒バー女将とオイシックス・ラ・大地株式会社人事を兼業し、“好きを貫く働き方”を実践している小川さんに、これからの生き方・働き方のヒントを得ます。

小川 佐智江さん(オイシックス・ラ・大地株式会社 人事/MYSH sake bar 女将)

2018年度

第1回:染谷 ゆみ さん(TOKYO油田プロジェクト リーダー)

東京を油田に。地域電力で環境と地域をハッピーに。TIME誌の「Heroes of the Environment 2009」に唯一の日本人として選出された起業家。

第2回:植田 紘栄志 さん(株式会社ミチコーポレーション 代表取締役)

野生象の保護×環境保全×現地雇用創出、3つの社会的課題を同時に解決する「ぞうさんペーパー」(BBC×NewsWeek主催の「ワールドチャレンジ2006」でグランプリ受賞)に始まり、現在は芸北での地域活性化や出版事業など、次々と社会的事業を創出。

第3回:河野 通洋 さん(株式会社八木澤商店 代表取締役)

震災後、一人も解雇せず自社の復興を果たすと共に、復興まちづくりのリーダとして活躍。「カンブリア宮殿」など数多くのメディアでも注目を集める。

第4回(フィールドワーク):石坂 典子 さん(石坂産業株式会社 代表取締役)

埼玉県所沢市周辺の農作物がダイオキシンで汚染されているとの報道を機に、「私が会社を変える」と父親に直談判し、2002 年社長に就任。「日経 「ウーマン・オブ・ザ・イヤー2016」情熱経営者賞 受賞。

第5回:佐野 一郎 さん(NPO法人じぶん未来クラブ 代表)

日本の子どもたちに自信を与えたいと、リクルート学び事業部 責任者を辞し、NPOを主宰し、アメリカの教育プログラムを日本で展開。他にも、「本気」で働く大人との出会いによって子どもの成長を図る様々なプログラムも企画・実施。

2017年度

第1回:発想の転換で地域をシフトする~地方創生ビジネスの成功事例に学ぶ

横石 知二 さん(株式会社いろどり 代表取締役社長)

第2回:障がい者雇用の常識をシフトする~最低賃金を守り、黒字化経営を実現

海津 歩 さん(株式会社スワン 代表取締役社長)

第3回:食と農を安心安全にシフトする~アライアンスによりミッションを拡大

藤田 和芳 さん(株式会社大地を守る会 代表取締役社長)9月15日(金)

第4回:電力のカタチをシフトする~地域電力でまちを豊かに

鈴木 亨 さん(特定非営利活動法人北海道グリーンファンド 理事長兼事務局長)

第5回:徹底的にモノづくりをシフトする~顧客に寄り添い、品質にこだわる

池内 計司 さん(IKEUCHI ORGANIC 株式会社 代表)

社会的課題開発に関する人材育成や、ソーシャルビジネスをテーマとした講演にご関心のある企業や自治体等のご担当様

SBN事務局や社会的企業家によるご支援が可能です。ご関心のある方は「お問い合わせフォーム」よりご連絡ください。

1964年大阪生まれ。87年に京都大学卒業後、(株)リクルートに入社。国際採用・広報・営業支援などを担当し、91年に退職。その後、国際青年交流NGO「オペレーション・ローリー・ジャパン」の代表や国会議員の政策担当秘書などを務め、94年にIIHOE設立。大小さまざまなNPOのマネジメント支援を毎年100件以上、社会責任志向の企業のCSRマネジメントを毎年10社以上支援するとともに、NPOと行政との協働の基盤づくりも支援している。

1964年大阪生まれ。87年に京都大学卒業後、(株)リクルートに入社。国際採用・広報・営業支援などを担当し、91年に退職。その後、国際青年交流NGO「オペレーション・ローリー・ジャパン」の代表や国会議員の政策担当秘書などを務め、94年にIIHOE設立。大小さまざまなNPOのマネジメント支援を毎年100件以上、社会責任志向の企業のCSRマネジメントを毎年10社以上支援するとともに、NPOと行政との協働の基盤づくりも支援している。